滄州市中醫院經衛生部門批準成立了男科診療中心、婦科診療中心、脈管炎診療中心三大專科體系,并建立了內科、外科、骨外科、皮膚科、針... [ 詳細 ]

揭秘醫生眼中的“醫改” 看病貴在手術和藥品

時間:2012-11-09 16:09來源:求醫網

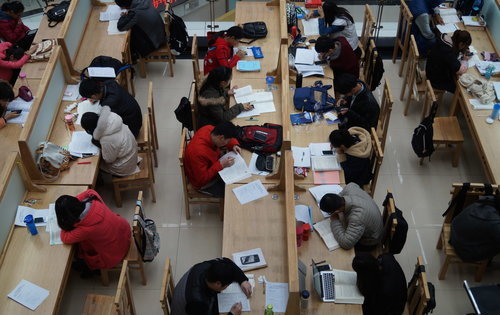

8月19日晚8時起,北京協和醫院24小時開放掛號窗口,每晚8時開始掛第二天的號。從19日凌晨就有人開始排隊,到晚8時前,掛號隊伍已經在醫院里排了四五百米。

排隊掛號隊伍。

醫院表示,此舉不僅方便患者,而且在一定程度上也可以打擊號販子。

百姓眼中“看病貴”,醫生認為貴在哪兒

講述者:北京同仁醫院泌尿外科主任醫師 楊建林

醫改正在積跬步。其中,“看病貴”是當前百姓印象中的醫療沉疴之一。有媒體統計,2011年國內住院人均花費6632元,相當于農民一年的收入。

但在抱怨背后,你是否了解“看病貴”究竟貴在哪里?

在北京同仁醫院泌尿外科主任醫師楊建林眼中,“看病貴”主要不是貴在掛號和診療上,而是貴在手術耗材和進口藥品上。

“普通病人的看病流程都差不多,基本上是掛號-診療-手術-買藥等步驟。在這個過程中,掛號費不應該是導致看病貴的主要原因。”他告訴國內青年報記者,“掛號費再高,也不會高到讓患者承擔不起的程度。”

既然如此,為何有醫院的專家號賣出“天價”?楊建林主任認為,有需求才有“黃牛”市場,而一部分患者沒必要非得找專家看病。另外,一些醫院試圖以調高專家號,來避免醫療資源被浪費,在他看來也不是治本之策,反而抬升了“看病貴”。

楊建林主任告訴記者,醫護人力成本也不高,手術耗材的成本卻高,好一點的進口耗材價格更高。“我國的醫療設備和耗材使用不統一,各地醫院采用的耗材都不一樣。醫保不能報銷醫療設備和耗材費用,患者若自費負擔,很容易導致一部分人無法承受。”

某三甲醫院一位不愿透露姓名的心血管科醫生,給國內青年報記者算了一筆賬:一次心血管手術過程中,植入一個支架的費用是3萬多一點,住院費一天是700元左右,檢查化驗費3000多元,藥品約2000多元,醫生診療費和手術費加起來不到2000元。基本上,整個醫療費用4萬多元,其中,檢查化驗費、藥品費占在5%以上,耗材費用占80%以上,醫療人力成本僅占不到整個醫療費用的4%。

“但這也分情況,不同的病,成本比例不一。做不做手術,成本構成也不一樣。”這位心血管醫生說。

在楊建林主任看來,藥品也是造成“看病貴”的一方面,尤其在不需要做手術的診療中,它占了一個大頭。“一些常用藥、普通藥——比如吡哌酸等是很經濟實惠的,但在很多醫院已經買不到了。”楊建林主任感覺,從2000年開始,藥品開始越來越重包裝、輕質量,過度包裝背后是價格的翻番。

他認為,醫院在對藥商進行招標的時候,不能光看哪家藥商的實力雄厚,規模宏大,利潤豐厚,而應該讓臨床的醫生參與招標。“因為他們知道患者需要用什么藥,著重找那些既經濟又實惠的藥品。”他說,“這能大大降低高價格藥品的購入,百姓用藥的費用也就降低了。”

在楊建林看來,看病貴不貴,還在于醫患間的認識與溝通。

“在我所接觸的病人當中,抱怨‘看病貴’的人其實并不多。”他說,“因為在我們診療之前或是診療過程中,會對治療的流程作一個基本介紹。看什么病,花什么錢,建議病人哪些檢查**做,哪些檢查沒有必要做……這些如果事先都能與病人講清楚,給他們更充分的知情權、選擇權,絕大多數人是能接受的。”

藥品“零差價”是破解“看病貴”的良方嗎

講述者:北京同仁醫院泌尿外科主任醫師 楊建林

某中藥換包裝后身價翻一番,一些常用藥從出廠到醫院售價猛漲20倍……頻現的藥品提成丑聞,在令老百姓慨嘆“看病貴”的同時,也將現行公立醫院實施的以藥養醫制度,推向改革的前臺。

而新一輪醫改的一大亮點,就是在公立醫院中推行基本藥物“零差價”制度。即不再讓被醫院加價的這15%,助推老百姓的看病負擔。

目前,該制度已在山東、陜西、安徽等國內多個縣(市、區)的基層醫院試點,效果不錯。據媒體公開報道,在一些基層醫院,百姓拿藥價普遍比大醫院便宜了30%。

楊建林主任所在的北京同仁醫院,也是試點醫院之一。在他看來,藥品“零差價”可以解決一部分“看病貴”問題,但無法從根本上解決問題。“因為醫藥費用高的主要因素,不在于末端的這15%,而在于藥企和中間環節。”

據他介紹,藥企的逐利特性和臃腫的中間環節,正在“逆向淘汰”一些經濟實惠的藥品,藥品“零差價”與它相比是小頭。“同一種藥,牌子越來越多、包裝越來越精,效果不一定好,幾元一瓶的藥已經很難找到了。”

據披露,之所以如此,是因為每種藥品從研發、生產到上市,都要經歷生產商、采購商和經銷商等環節。在定價部門、招標部門、醫院藥事委員會面前,一家藥企要在“同伴競爭”中脫穎而出,經常要以高額投入來“打通”這些環節。有的投入,甚至能占到藥品出廠價的十幾倍。而最終這些中間花銷,肯定要由患者埋單。

在日益膨脹的投入面前,幾元的“薄利藥”自然難抵成本,“金貴藥”甚囂塵上。

“另外一個關鍵問題是,醫生收入總體偏低,目前,其待遇很大程度上要靠這15%加價來補。你取消了醫院加價,國家就要給予資金支持。”楊建林主任認為,否則,其他變相的加價還會涌現。

“據我所知,為了彌補收入不足,一些醫院已經出現了掛號費上漲的問題。這說明單方面強調藥品‘零差價’是不行的,沒有財政扶持,難免‘按下葫蘆浮起瓢’。”他說。

“按病種付費”破了大處方,能保證“療效好”嗎

講述者:首都醫科大學附屬北京友誼醫院核醫學科主任醫師 李春林

去年8月1日起,“按病種付費”已悄然取代“按項目付費”,在北京6家醫院開始了試點。這個旨在控制“大處方”、“過度醫療”的醫保支付方式,被衛生部部長陳竺形象地比喻為給病人“吃套餐”。

“套餐”怎么吃?

通俗地講,就是把108個常見病種“打包”,根據病人的年齡、疾病診斷、合并癥并發癥、治療方式、病癥嚴重程度以及療效等多種因素,分成若干組,每組確定一個報銷“上限”。同組的病人從入院到治好出院,治療費用不能超過這個“上限”,否則由醫院“埋單”。

“以前按項目收費,醫生容易多做檢查,從而助推了‘看病貴’。現在試點按單病種限價收費,在我們醫院,對遏制‘大處方’是有效的。”李春林醫生所在的友誼醫院,正是試點醫院之一。他告訴國內青年報記者,“但我國現在的醫療合理性比較差,這種情況下,若單一地搞單病種收費,有點**。”

比如,既然定“上限”了,是否會犧牲患者的治療效果?李春林醫生所在的醫院,為了“揚長避短”,采用的是DRG診療規范化路徑管理,即把治療一種病的標準化診療規范全部列出來,按標準化流程走,不能更改或省略,以保證每位病人“該做的檢查、治療項目,一個都不少”。但此舉在他看來,又過于機械。

“像做漢堡包一樣,兩片面包中間,是先夾肉還是先夾生菜?順序不能變。一旦變了,要在電腦上一一填寫變了什么,為什么變,很繁瑣,加重了醫生的負擔。”他的一位在北大人民醫院的同行也表示,“更重要的是,看病不是這么機械化的,流程上寫著第3天換藥,但病人吸收很快,第2天就需要換藥;流程上寫著用1個注射器,結果用了兩個注射器;再加上很多并發癥是難以預測的,這樣試圖用一個框子來‘框住’花費,能適應千差萬別的病人和千變萬化的突發情況嗎?”

此外,李春林認為,限價也不利于先進醫療技術的使用。“合理的醫療流程和機制,要用技術來承擔,但設置上限后,費用不足以使用先進技術,這時醫生就會采取保守治療方案,對患者不利。”

他舉例說,比如,腫瘤病人來了,醫生首先要作科學判斷,“搞清楚了再治”,但這需要一個檢查過程。“如果按病種付費,醫保只撥給醫院1萬元,在化驗的過程中就花完了,那就只能直接手術。在沒搞明白病情的前提下手術,是非常嚴重的問題。”

李春林認為,如果從解決“看病貴”的角度評價,按病種付費的確是一個辦法,但“基本醫療只解決基本問題”。“就像在餐館里吃飯,如果說目的就是吃飽,那么,服務、營養、環境等條件是保證不了的。”

權衡以上利弊,他認為目前按病種付費還不足以完全代替按項目付費。“如果要實施這一方案并治療‘看病貴’,第一步就是全面、高水平地落實醫保。”

病人“逃單”由醫院科室分擔不是長久之計

講述者:北京積水潭醫院骨科住院醫生 李毅(化名)

“醫生,快救救他!”“請先掛號付費。”僅想象這一幕,就會刺痛不少人的心。而在絕大多數公立醫院實行“先付費,后看病”政策的今天,它很容易在一些醫院上演,并成為公眾指責“醫德淪喪”的一個佐證。

北京積水潭醫院骨科住院醫生李毅告訴國內青年報記者,醫院實行掛號-付費-診療-取藥流程,其立足點,并非公眾想象的那般“唯利是圖”。

“走這一系列手續,首先是雙方締結醫患合同的需要。合同成立了,意味著醫生有責任對患者進行診治,患者也有權利要求醫生診治。”他說,按流程走,醫生和患者都會受到保護。“對病人而言,醫生對病人的一切重要醫療行為:縫合、救治、手術,都要經過家屬簽字,不能‘亂實施’;對醫生來說,如果沒簽字就診治,治好了家屬千恩萬謝,一旦出了事,家屬會因你擅自做主而‘秋后算賬’。”

但李毅強調,這套流程并不那么機械,“面對重癥病人,搶救是不能拖延的,這時醫院是允許‘先診療、后付費’的。”

他向記者“交了個底”:“出于職業本能,醫生對重癥病人肯定會沖上去,醫療費用先替病人墊付,這時流程并不與它沖突。在我們醫院,常有這類情況。”

他的一位同行舉例告訴國內青年報記者,在他們醫院,前段時間有一個20多歲的農村小伙子,打工受重傷后送來救治,情況非常嚴重,但沒有勞動合同,沒有醫保。“在我們看來,那是一條鮮活的生命,他才20幾歲,正是人生最美好的時候,誰也做不到眼睜睜地看著他去世。我們當時就對他進行了吸氧等基礎護理,經搶救最后**了。但他實在付不起醫療費用,最后他的費用就由科室分擔了。大概幾萬元的治療費用,他自己只花了2000多。”

這樣的事情不僅這一件,各家醫院經常會有先欠著、事后補交的情況。但李毅醫生也坦承,光靠科室經費負擔“學雷鋒”,不是長久之計。

“絕大多數病人都沒問題,但確實有極少數危重病人會‘逃單’、‘拒單’。這筆錢沒人掏,怎么辦?”他告訴記者,這時,多數只能由醫院的各個科室或個人負擔。“但是,現行醫療制度是醫院自負盈虧,國家的投入十分有限,所以,這樣的情況不能太多,多了真的負擔不起。”

他的同行也向記者坦承:“一年讓我學一次雷鋒,行。但如果醫生值個夜班就墊1000塊錢,每月幾千元的基本工資,確實困難。從科室獎金、經費里扣,科室主任的臉色準不好看,醫生出了力不落好,誰受得了?”

“你一輩子趕上一個窮人,墊了應該。但天天遇見這種情況,力不從心。”李毅說。

他建議,“國家要讓老百姓都看得起病,還需要加大對醫療事業的投入,一方面爭取人人都上醫保,農民也要上醫保;另一方面,改善醫院自負盈虧的制度,國家供養醫護工作者,從而保持醫療工作的公益性。”

“所謂‘先付費,后看病’不是加劇醫患關系的因素,只要國家肯投入,可以對具體特困病人申請國家資助、基金救濟,相信醫患關系會有所緩和。”李毅說,“醫生的工作就是治病救人,這個本職不會改變。”

“三甲”醫院該用來治療,基層醫院該用來養病

講述者:北京積水潭醫院骨科住院醫生 李毅(化名)

“病人一有病,排隊掛號、候診、取藥都排大長隊,動輒就用一天工夫。等待的結果是,只見了醫生5分鐘,感覺自己沒受到重視,怨聲載道,這樣的情況實在太多了。”北京積水潭骨科醫生李毅,這樣概括他眼中的“看病難”。

在他看來,“看病難”的直接原因是大多數患者生了病,習慣于盲目找大醫院。“但事實上,有些病癥不一定要看專家號,有的在縣級醫院——甚至社區醫院,完全可以解決。”

醫改專家早已提出,“看病難”現象說到底,是醫療資源配置不合理造成的。大醫院有好醫生、好設備,這在根本上決定了患者“寧愿協和蹲一天,不愿回縣醫院”。相應地,大醫院的醫療資源被浪費,小醫院的醫療資源卻沒用上。

但在李毅看來,原則上,“三甲”醫院應該只負責治療,不負責養病,養病更多應該是縣級醫院、社區醫院的事。

“一所醫院的醫療器械數量和專家人數是有限的,大家都等著專家看病,實質上是患者與患者間在爭搶醫療資源,在搶醫生。小病占去了專家的一大部分時間,他能留給真正需要的患者的時間,就被大大壓縮了。”

李毅醫生告訴國內青年報記者,醫生們常說“不怕誤診,就怕漏診”,這也是當前一些基層醫院醫生身上的“薄弱環節”。“誤診后果很嚴重,對于疾病的敏感性,基層醫生是不夠的,而且在診斷無把握的情況下,盲目治療也是問題所在。”

但在基層醫院養病,對患者卻是個不錯的選擇。

“基層醫院和大醫院相比,床位費便宜,一些藥品價格也低。”他說。衛生部公布的《2011年我國衛生事業發展統計公報》顯示,基層醫院的門診病人次均醫藥費用是81.5元,住院病人人均醫藥費用是2315.1元,住院病人日均醫藥費用是228.1元;二級醫院的這三項費用分別是147.6元、4564.2元、489.0元;三級醫院則是231.8元、10935.9元、912.0元。

此外,基層醫院也可以發揮中醫藥方面的優勢,副作用小、降成本效果好。在基本社區醫療服務中,采用中藥、針灸、火罐、刮痧等手段來處理康復問題,往往“物美價廉”。

我國醫改“十二五”規劃中提出,爭取到2015年,實現“大病不出縣”。

怎么做到這一點?

李毅醫生認為,這**提高基層醫護人員的專業水平。“只有專業水平能滿足病人的需要時,才會有更多患者到社區醫院、縣級醫院就診。其次,政府要加大投入力度,提高基層醫生的待遇。待遇是引進人才的重要保障,人才是提高醫療水平的重要前提。”

而基層醫院要吸引人才,**加大投入,提高“赤腳醫生”的待遇。李毅舉例說:“我所在的醫院,屬于北京市很不錯的醫院,我的收入也就是4000元左右,經濟壓力已經很大了。說到基層醫院的醫生,收入在一兩千元左右,解決家庭生活也許都成問題。

“在這樣的條件下,是不可能要求醫護人員提高從業素養、護衛職業精神的。”他說。

微信二維碼

微信二維碼 安卓客戶端

安卓客戶端